Situation und Perspektiven

Eine mittel-und langfristig zunehmende Erwärmung des Klimas wird auch für den Nordosten Deutschlands erwartet und ist heute schon spürbar. Mehr extreme Trockenzeiten, Starkregen, und Stürme mit hohen Windspitzen. Die Folgekosten der Klimakrise steigen für Städte und Gemeinden, zudem sind zusätzliche Mittel für die kommunale Klimaanpassung notwendig, um Lebensqualität im sichern.

Was die Klimasensitivität des Berliner Raums für Mensch und Natur betrifft, stellt das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in Potsdam fest:

„Die Spreemetropole gehört zu den gefährdetsten Städten in Deutschland“

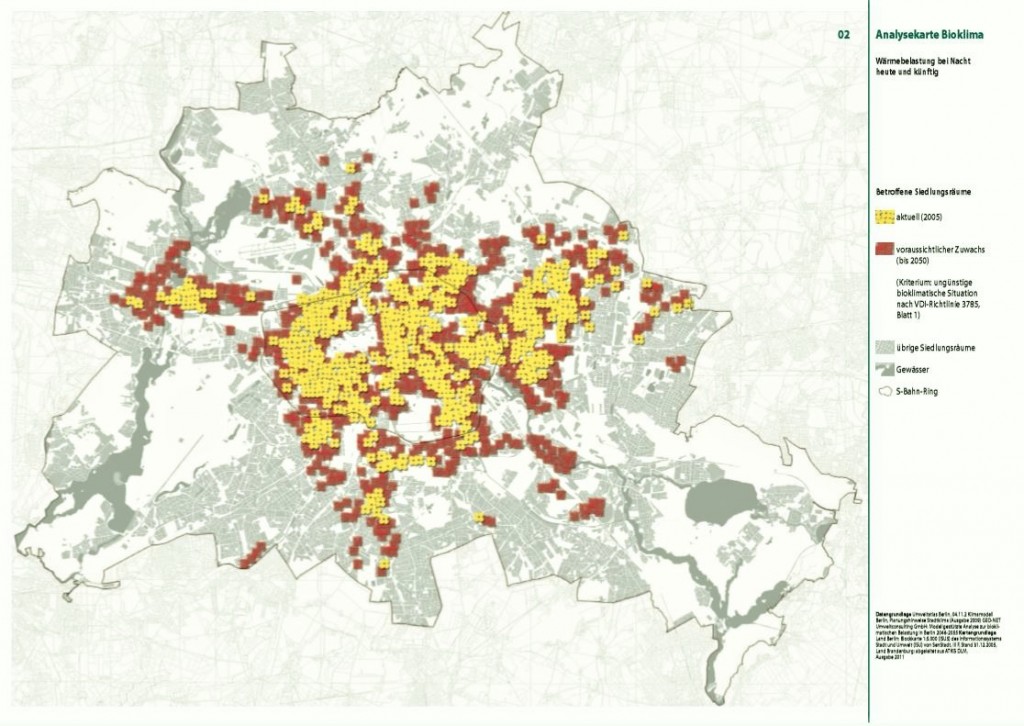

Im Verhältnis zum Umland bildet die Großstadt eine Wärmeinsel, wo an heißen Tagen Spitzen von 4 bis 10 Grad Celsius mehr als in der Region gemessen werden. Damit erhöht sich der sommerliche Hitzestress. Medien bebildern zumeist mit sichtbaren Schäden im urbanen Raum wie umgestürzten Bäumen, überschwemmte Straßen mit schwimmenden Autos, blockierte Schienenwege, gekappte Oberleitungen der Bahn. Dabei sind direkte gesundheitlichen Auswirkungen zunehmender Hitzewellen auf Menschen im urbanen Raum wesentlich gravierender. Berlin und Brandenburg zählen seit 2018 über 1400 Hitzetote. Da Hitze von allen Naturkatastrophen mit 96% die meisten Opfer fordert, spricht man auch oft vom „Stillen Tod“.

Auch die Auswirkungen auf die Vegetation der Großstadt und die kommunale Infrastruktur sind erheblich.

„Es ist essentiell, die Stadtgesellschaft über die kommenden Risiken aufzuklären und zu verdeutlichen, dass und vor allem wie gehandelt werden kann – auch von jedem und jeder Einzelnen“

Fritz Reusswig, PIK Potsdam, 2016

Politik und Konzepte die für kommunale Klimaanpassung

2011 beschließt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz den Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima, ein informelles Planungsinstrument, um Fachwelt und Bevölkerung zu sensibilisieren und zu informieren. Es folgen mehrere Publikationen mit Best-Practice-Beispielen zur Anpassung kommunaler Infrastruktur an die Klimafolgen.

2016 erfolgt die Verabschiedung eines neuen StEP Klima „Konkret“. Vor dem Hintergrund erweiterter wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Tatsache, dass das Wachstum der Stadt rasant Fahrt aufnimmt, wird dabei die Klimaanpassung der Stadt als integrative Strategie formuliert. Statt eigene Fördermittel für die kommunale Klimaanpassung bereitzustellen, sollen Maßnahmen in neue Projekte von Wohnungsbau, Gewerbeentwicklung, Verkehrsplanung sowie der Grün- und Freiflächengestaltung integriert werden.

An der Strategie der kompakten Stadt, der „Stadt der kurzen „Wege“ durch Nachverdichtung wird dabei festgehalten. Eine Konzentration erfolgt dabei auf die beiden Wetterextreme Trockenheit und Starkregen in solchen Stadtgebieten, die davon besonders betroffen sind. Die Auswahl und räumlichen Schwerpunkte der Maßnahmen für das Stadtklima stützt sich dabei auf eine GIS- gestützte Modellierung stadtklimatisch relevanter Kennwerte auf der Basis hochaufgelöster Gebäude- und Vegetationsdaten.

Buchen Sie eine Führung zum Thema kommunale Klimaanpassung und urbane Resilienz in Berlin hier

Maßnahmen

Im StEP Klima “Konkret“ werden sechs Interventionsbereiche genannt um die Resilienz urbaner Infrastruktur zu verbessern:

- Dachgestaltung

- Fassadengestaltung

- Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo)

- Urban Wetlands zur Kühlung

- Regenwassermanagement zur Überflutungsvorsorge

- Auf die Tageszeit abgestimmte Kühlung

Weitere Aktivitäten der Politik für Klimaschutz und kommunale Klimaanpassung

Das 2016 in Kraft getretene Berliner Energiewendegesetz bildet den gesetzlichen Handlungsrahmen für die angestrebte Klimaneutralität der Stadt bis 2050. Im Vergleich zum Referenzwert des Jahres 1990 sollen die CO2 Emissionen bis 2020 um 40% und bis 2030 um 60% gesenkt werden. Dabei will die kommunale Verwaltung selbst mit gutem Beispiel vorangehen: Senats- und Bezirksverwaltungen sollen sich so organisieren, dass sie bereits ab dem Jahr 2030 CO2-neutral arbeiten.

Das Bundesgesundheitsministerium forderte 2017 die Kommunen auf, zum Schutz der Bevölkerung Hitzeaktionspläne als kommunale Konzepte zu erstellen. Dem kamen die Kommunen nur zögerlich nach. Berlin präsentierte seinen Hitzeschutzplan am 20. Juni 2022.

2018 wird das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, kurz BEK, verabschiedet. Das BEK enthält Maßnahmen in den Handlungsfeldern Energie, Verkehr, Gebäude und Stadtentwicklung, Wirtschaft sowie private Haushalte und Konsum für den Umsetzungszeitraum bis 2020 und den Entwicklungshorizont 2030. Das BEK bildet den „Fahrplan“ auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050.

Zum Förderung des nachhaltigen Umgangs mit Regenwasser wurde von Sen UVK und den Berliner Wasserbetrieben 2018 die Berliner Regenwasseragentur für Beratung, Netzwerkbildung, Information und Kommunikation gegründet.

Starker Druck auf die zögerliche Klimapolitik von Bundesländern und Kommunen kommt inzwischen von zivilgesellschaftlichen Initiativen: Durch die großen öffentlichen Demonstrationen im Regierungsviertel durch FridaysforFuture mit Appellen an die Politik. Oder auch in konfrontativen und daher kontrovers diskutierten Protestformen der „Letzten Generation“ oder von „Extinction Rebellion“ die den Aktionsradius der Klimabewegung auf den motorisierten Stadtverkehr und Kultureinrichtungen ausweiten.

Am 6. Mai 2021 beschloss die Regierungskoalition im Berliner Abgeordnetenhaus, einen Klimabürger*innenrat nach einem Vorbild in Frankreich einzurichten. Dieser Rat sollte Vorschläge und Handlungsempfehlungen für ein sozial gerechtes und klimaneutrales Berlin entwickeln. Ein Erfolg der Initiative „Klimaneustart“, die dazu 24.812 gültige Unterschriften für einen Klima-Bürger*innenrat eingereicht hat. Der Senat war gefordert, die Einsetzung des Klima-Bürger*innenrates zu implementieren und Finanzmittel für Arbeit, Moderation und wissenschaftliche Begleitung bereitzustellen.

Erste Ergebnisse liegen nun vor.

Auch die Bereitstellung und Aufbereitung relevanter Informationen durch städtische Unternehmen für Schulen und junge Menschen ist bedeutsam: Klimamacher.berlin ist ein gutes Projekt, weil es Fragen von Klimaschutz und Klimaanpassung im eigenen Lebensumfeld verbindet.

Zusammen mit Universitäten und Baumschulen werden Listen für den „Stadtbaum der Zukunft“ oder „Klimabäume“ erstellt. Also Baumarten, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit, Wind oder Krankheiten sind. Sie sollen heutige Stadtbäume mittel- und langfristig ersetzen. Dabei geht es um verwandte Arten aus europäischen Nachbarländern, in Baumschulen gezüchtete Hybride oder Neophyten -Pflanzen aus entfernten geographischen Regionen.

Für Städte und Gemeinden stellt auch das Bundesministerium für Umwelt, BMU Fördermittel zur Klimaanpassung für Kommunen bereit, auch für Stellenbesetzungen mit Klimamanager*Innen.

Am 6. März 2022 erklärt die Bundesregierung 200 Milliarden Euro für die Energiereform und Klimawende bis zu Jahr 2026 bereitzustellen.